一把出土于三苏祠庖厨遗址里的宋代厨刀,与西班牙哈武戈小镇博物馆的十六世纪剔骨刀,跨越时空完成了一场无声的文明对话。这两件器物不仅是烹饪工具,更是人类与猪肉结缘八千年的物证。从黄河流域甲骨文中象征家猪的"豕"字,到西班牙阿尔塔米拉洞窟岩壁上凝固的野猪图腾,猪作为最早被驯化的偶蹄目动物之一,始终与人类文明进程保持同频共振。中欧猪肉文化在漫长历史长河中,既共享着对蛋白质的共同渴望,又在不同文明的淬炼下,分化出迥异的审美体系与价值符号。

一、驯化史:从自然崇拜到餐桌革命

(一)华夏农耕文明的蛋白质密码

在仰韶文化的陶器纹饰中,猪的形象常与谷物纹样共生,暗示着新石器时代中国先民对"猪粮共生系统"的原始认知。商周时期的青铜礼器上,猪形纹饰逐渐被饕餮取代,折射出猪从祭祀圣物向世俗肉食的身份转换。《周礼·天官》记载"六牲"制度中,猪(豕)虽位列末席,却因其繁殖力成为民间"家"字的核心意象——屋宇之下有豕即为家。这种文化编码使猪超越了食物范畴,成为宗族延续的物质象征。

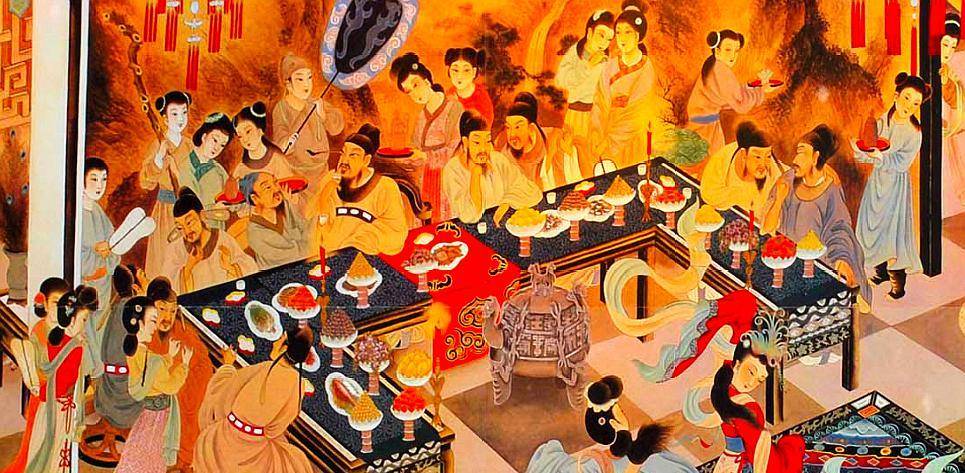

至唐宋时期,随着曲辕犁普及带来的农耕革命,猪的饲养从贵族庄园下沉至庶民庭院。苏轼在《猪肉颂》中记载的"黄州好猪肉,价贱如泥土",揭示出宋代猪肉消费的平民化转向。明清人口爆炸催生的生态压力,迫使猪的杂食特性被充分开发:它们既是厨余的终结者,更是将纤维素转化为蛋白质的生物工厂。这种循环农业智慧,使猪肉在 19 世纪中叶占据中国肉类消费的 76%,塑造了"无猪不成家"的民间生态。

(二)欧洲大陆的禁忌与重生

地中海沿岸的迈锡尼文明壁画中,野猪常作为英雄试炼的象征出现,这种尚武传统在罗马帝国时期转化为对肥腻猪肉的痴迷。老加图在《农业志》中详细记载的松露喂猪法,暗示着古罗马贵族将猪脂肪视为权力美学的物质载体。然而中世纪的瘟疫与宗教改革彻底改写了猪肉的命运:1348 年黑死病期间,犹太医生对猪肉的医学化污名,与基督教将猪等同于贪婪的符号学建构相互叠加,使猪肉在宗教改革期间成为新旧教派博弈的意识形态战场。

工业革命带来的冷藏技术,意外解构了猪肉的禁忌属性。当德国移民将香肠制作技术带入美洲,猪肉以"平民蛋白质"的姿态完成全球化逆袭。西班牙伊比利亚黑蹄猪在橡果林中漫步的养殖方式,本质上是对前工业时代牧猪传统的浪漫化重构。这种从禁忌到时尚的轮回,折射出欧洲猪肉文化中理性与感性的永恒撕扯。

二、地理基因:味觉版图的形成机制

(一)中国的气候编码

秦淮线南北的 400 毫米等降水量线,不仅划分了农耕与游牧文明,更雕刻出猪肉食俗的味觉等高线。在晋陕黄土高原,腊月杀猪时零下 20 度的天然冷库,催生了以风干、烟熏为核心的保存智慧——山西定襄蒸肉用荞麦壳熏制,陕南镇巴腊肉需柏树枝慢煨,这些工艺本质上是将地理气候转化为风味密码。

长江流域的湿热气候则孕育出更复杂的微生物美学。金华火腿在"三签香"检验中完成的蛋白质分解,实则是曲霉、青霉与火腿脂肪的八年对话;湖南永州的血鸭必须现杀现炒,利用猪油高温锁住鸭血的鲜嫩,这种对时效性的极致追求,暗合了亚热带季风气候的瞬息万变。

(二)欧洲的地缘政治厨房

阿尔卑斯山脉的垂直气候带,塑造了欧洲猪肉版图的味觉断层线。南欧伊比利亚半岛的干热季风,成就了哈蒙火腿 36 个月的缓慢熟成;中欧波德平原的寒冷冬季,则催生了德国酸菜与烟熏香肠的经典配伍。更具深意的是,香肠灌制技术在中世纪的城市行会中发展出精密的分工体系——纽伦堡香肠必须控制在 7-9 厘米长度,这种标准化生产既是商业文明的产物,也隐喻着神圣罗马帝国时期城邦林立的割据状态。

波罗的海沿岸的盐渍猪肉贸易,则暴露了欧洲猪肉文化中的殖民基因。16 世纪荷兰商船将加勒比海盐田与北欧猪栏连接,形成跨大西洋的"猪肉-奴隶-蔗糖"三角贸易。这种全球化味觉网络的构建,使猪肉成为最早具有资本主义属性的农产品。

三、哲学之味:烹饪技艺中的文明密码

(一)中国的阴阳调和之道

东坡肉"慢著火,少著水,火候足时它自美"的烹饪哲学,暗合《周易》"鼎卦"中"以木巽火"的变革智慧。当肥瘦相间的五花肉在陶瓮中经历十二时辰的文火淬炼,脂肪细胞与肌肉纤维的重新排列,实则是道家"反者道之动"的物质演绎。更精妙的是川菜宫保鸡丁中"借味"技艺——用猪油激发鸡肉鲜香,这种蛋白质的跨物种对话,恰似中国绘画中的"计白当黑",在虚实相生中抵达味觉至境。

(二)欧洲的结构主义味觉

西班牙火腿师手持弯月刀完成的火腿切片仪式,本质上是解构主义的肉身实践——通过精确切割将时间、气候、菌群的三重作用可视化。德国猪肘经啤酒浴与高温脆皮形成的质感对立,暗含黑格尔正反合命题的辩证逻辑。最富哲学意味的是法国猪肉冻(Rillettes),通过将肉丝封印在脂肪中,创造出"固体中的流动"质感,这种对物质状态的悖论性探索,与后现代艺术中的装置美学形成奇妙呼应。

结语:未来餐桌上的文明对话

当分子料理技术解构猪肉的蛋白质结构,当植物肉试图模拟大理石纹脂肪,中欧猪肉文化正面临前所未有的技术冲击。西班牙分子厨神阿德里亚用液氮冷冻伊比利亚火腿微粒,四川厨师将郫县豆瓣基因序列录入区块链溯源系统——这些创新看似颠覆传统,实则延续着八千年来人类对猪肉的创造性想象。在气候变化与粮食安全的双重压力下,中欧猪肉文化积淀的生存智慧,或将为未来蛋白质革命提供古老而崭新的启示。