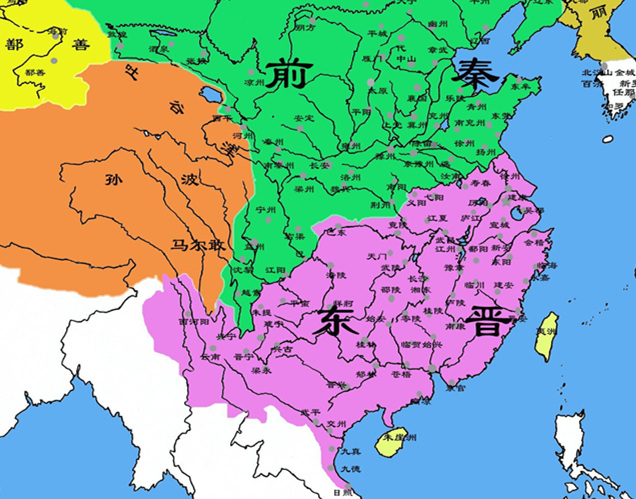

自秦始皇扫六合、废分封以来,人们便以占有汉地九州疆域的多少作为衡量标准,去评判一个政权是否算作大一统王朝。西晋、明朝均可算作名副其实的大一统时代,至于北宋也勉强可以算作失去了燕云十六州的王朝。

然而因为种种历史因素,西晋、北宋和明朝这三个典型的中原王朝都走向了覆灭的道路,可他们的结局却大不相同。西晋司马氏南渡江南并建立东晋王朝,从此盘踞曾被其灭亡的东吴故地,长达百年之久;北宋宗室赵构同样倚重官僚乡绅和抗金将领的支持,建立南宋基业;至于南明,则是明朝覆灭后,宗室藩王在南方建立的一群以明为旗号的政权集合的历史阶段。那么东晋和南宋为何能够延续国祚百余年,而南明却连同清朝划江而治都做不到呢?

三种截然不同的社会结构

西晋末年,中原和江南的社会结构延续了东汉三国时期以豪族世家为主导的局面。西晋皇族本身就是世家之中的河内司马氏,魏晋时期推行的九品中正制更进一步加强了豪族世家对朝政的把控力度。虽然西晋内耗于八王动荡,覆灭于永嘉之乱,但它的基本盘完好,豪族世家的力量虽然受到了打击,但衣冠南渡的士族们迅速在晋室的扶持特许下在江南重新建立了庄园经济,东晋司马氏的政治基础尚存。

豪族世家虽然经历了魏晋的演变逐步过渡到南北朝后期的士族门阀形态,但却破茧重生,变得更加强大。但随着唐朝的发展,尤其是唐高祖和武则天的刻意打压,到了唐末的门阀势力已经十分弱小了。唐末动乱,五代更迭,士族门阀集团从肉体上被基本消灭,取而代之的是文人社会时代,北宋正是在这样的社会背景下建立的。北宋末年,骤然被金军捣灭,一时间天下震荡。宋室宗亲赵构顺势在江南建立南宋政权,延续了赵氏江山。北宋灭亡太过突然,大宋的政治基本盘,不论是文官系统还是乡绅阶层都未遭破坏,南宋对地方的控制十分有效,再加上当时数支抗金将军的拱卫,南宋得以成功与金朝划江而治。

东晋与南宋相隔数百年之久,社会结构大相径庭,但皇室都有稳固的政治势力给予坚定的支持。与之相对比,南明时期的诸多政权不仅混乱不堪,并且曾经是明廷栋梁国柱,早已在京师沦落之前,与明朝的利益渐行渐远了。得不到一个强大的政治势力支持,南明的几个政权皇帝就无法保证自身的威望,压制不了朝臣内斗、吸纳不了足够多的抵抗势力拱卫自己。

法统问题至关重要

法统这个词,听起来很虚,但在敬畏上苍的古代,却是君权神授的意志体现。它代表了一个政权是否具有正当性,民众应不应该效忠于它。东晋源自于西晋,是由西晋宗室司马睿南迁后建立起来的政权,从一开始就具备明确的法统性。后来刘裕篡晋建宋之后,北魏君臣甚至曾廷议过是否要扶力逃往北朝的司马氏遗族,这虽是北魏谋取政治利益之举,却也彰显出当时世人对司马氏政权的广泛认可。

南宋的开创者赵构,本身就是北宋徽宗之宗,因侥幸逃脱江南,成为南方赵宋势力抗金的唯一旗帜。康王赵构继承皇位,从法理上没有任何问题,在官绅阶层的强力支持下,借助民心所向,迅速聚拢和整合了大部分的北宋遗民势力,稳固了南宋政权。而明朝就没那么幸运了,崇祯皇帝死了,太子朱慈烺、定哀王朱慈炯、永悼王朱慈照都是在同一年不知所踪,崇祯皇帝没有留下一个可以扛起复国大旗的血脉。这就导致所有远亲藩王从名义上均可以称帝延续明朝,此后的南明始终陷入不同藩王政权的相互攻讦之中,而法统的争夺往往比江山的争夺更为激烈与残酷。

对手不同,结局大不一样

西晋亡于南匈奴,但中国北方随后陷入了五胡乱华的混乱局面。其中南匈奴刘渊打出复兴汉室的旗号,却丧失了胡族的人心,不得不做出矫正。随后羯族石勒以胡本位作为执政基石,遭到冉闵等势力的强力反扑。最后氐族苻坚通过混一胡汉的方式统一了北方,建立了前秦政权,却因为过分削弱氐族自身,导致鲜卑等原本已经投降的势力在淝水大战后复国成功。此后拓跋氏和慕容氏鲜卑展开一系列角斗,最终拓跋部鲜卑依托汉中陇右一带的地缘优势,逐步将慕容氏的一系列“燕”政权歼灭。在北朝漫长的混乱局面的同时,东晋不仅完成了内部权力的重新分配,并且数次北伐,只不过由于豪族政治的掣肘,只能功亏一篑。

南宋所面临的对手要远比东晋强大,然而金朝作为南宋最主要的敌对势力,自身却也存在与前秦苻坚类似的问题。为了摆脱勃极烈制度对皇帝的桎梏,金朝历代君主不断南迁,远离东北的草原贵族大本营,实际上削弱了自身的军事实力。更为重要的是南宋虽然羸弱,外交却极为灵活,南宋朝廷将自己的臣民谓之为宋人,以增强政权源于北宋的正当性,却同时对中原淮北一带的金朝侵占土地上的百姓,称之为汉人。用汉人称金朝底层百姓,却继续以金人称谓其统治者,意图从舆论上策动北地中原汉人的起义。当然,宋金议和时,南宋向金朝称臣的做法极大的削弱了自身的法统性,这才通过其他手段极力挽回。

与东晋和南宋时,北方敌对势力存在种种问题不同,满清入关之前曾与明朝势力僵持许久,在此期间逐步建立起了一套囊括满蒙汉的八旗制度,在入关之后始终维持了八旗集团的基本稳定。换言之,南明所要面临的不仅是东北后金,还包括了漠北草原上的势力。更重要的是,中原内部的大顺和大西政权,同样不是南明的盟友。尤其是大顺,始终被南明王朝视为生死大敌(大顺军攻克北京,直接导致明朝灭亡),是证明自身政权法统的重要依据。

水能载舟亦能覆舟

如果说官僚集团的支持,能够确保朝廷对地方上的控制,进而巩固财政收入,维持整个政权体系的运转,那么民心向背则决定了朝廷能否持久发展。东晋时期,由于豪族庄园经济的广泛存在,众多百姓跻身于世家坞堡之中,豪族的态度就决定了民意,所以东晋在民间的统治十分顺畅。南宋时期,赵氏并没有完全丧失民心,重商轻武的国家政策促进了底层社会的繁荣。当女真骤然攻陷北宋都城东京的时候,百姓们对宋的感情,在民族问题上显得更为激烈。南宋虽偏安一隅,但自唐朝中期以来不断南移的经济重心,正好坐落在四川和江浙一带,天府之国和江南水乡的美誉绝非浪得虚名,这也确保了南宋朝廷得以继续维持经济的繁荣,并通过海上丝绸之路加强对外通商。

至于明朝,在初期朱元璋时代,吸取出现元朝“以宽而失天下”的教训,设立了十分严格的户籍政策。通过军户军屯制度,明朝按照社会需求的一定比例给不同的户籍分配了固定的职业。然而随着人口繁衍的变化,不同户籍人口的比例早已大不相同,固化的社会阶层产生了一系列的矛盾。到了后期,明朝为了维持对关宁铁骑等辽东卫所的军饷,特别筹措“辽饷”以期望提高辽军的战斗力。这份重压主要被砸在了关陇、汉中、巴蜀等地百姓的头上。大顺、大西等农民起义军没了生路,揭竿而起,并灭了明朝。此后虽然农民军曾和南明朝廷共同对付过清军(其中大部分是投降清军的辽军,属于大顺军的仇敌,曾对大顺进行过镇压),却也仅仅是不愿意汉人江山沦落异族之手的情愫使然,并非对南明的支持。

综上所述,南明既没有东晋、南宋时的政治基本盘,也没有得到法统层面和百姓的认可,却始终陷入自身的内部攻讦之中。即便是同一个南明政权内部,依旧延续了明末朝堂之上的党争,逼迫许多明朝官僚无路可选,继而投降满清,进一步增加了清军的实力,加速了南明的消亡。