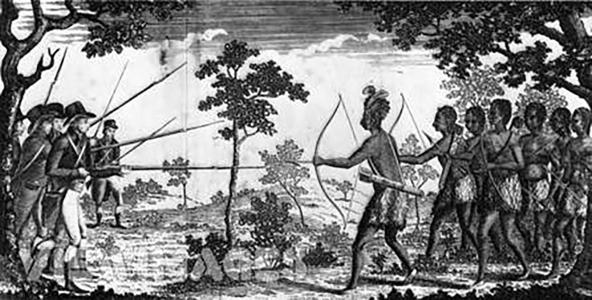

“菲利普王”是新英格兰白人对万帕诺亚克族酋长梅塔科米特的称呼。这场战争是十七世纪里白人与印第安人之间最漫长的殊死搏斗,几代人都忘不了。万帕诺亚克人并非一直与英国人为敌,而且梅塔科米特的祖父还曾和英国人联盟来攻打邻近的其他印第安部落。但到十七世纪70年代那个时候,形势已经大不一样。白人殖民者越来越向内陆扩张,砍伐森林,赶走部落赖以为生的大型野生动物,而且英国移民的牲畜是开栏饲养的,时常毁坏万帕诺亚克人的庄稼。食品短缺和疾病使得新英格兰的印第安人口大量下降。爆发战争的近因是普利茅斯殖民地审判并绞死了几个万帕诺亚克人,理由是他们杀害了本部落的同族。

在长达三年的“菲利普王战争”里,组织完善并且装备火枪的印第安人横扫马萨诸塞湾的一连串城镇和村庄,杀死了当地近三分之一的白人。但白人从1676年起开始反攻,利用印第安部落之间的矛盾,从莫希干人和莫霍克人中雇佣向导、间谍和士兵。最后,一队莫霍克人偷袭了梅塔科米特,将其击毙,砍下他的头颅呈献给马萨诸塞总督,这位酋长组建起来的跨部落联盟迅速崩溃。一些万帕诺亚克人的领袖被处死,其他人被当作奴隶卖到西印度群岛,这个部落从此走向了消亡。

图 菲利普王战争

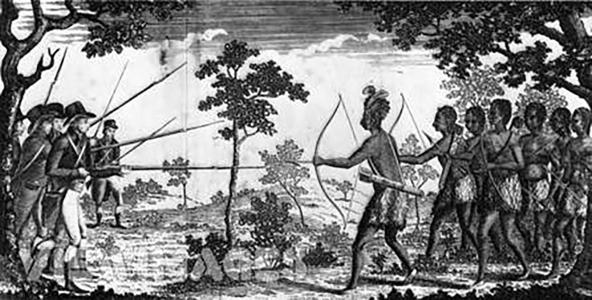

图 小大角战役

对于白人来说最不幸的是,北美印第安各部落之间的政治状况是错综复杂的,对一个部落做出友好的态度,也就可能被该部落的敌对者认为是直接的宣战。有一些部落,比如莫希干人,以及长期作为英国人盟友的易洛魁部落联盟(这些易洛魁人是如此地忠于英国王室,以致在美国独立战争结束后被继续忠于英王的效忠派的精神所感召,和后者一道离开故土家园,集体迁往加拿大),他们出于狡猾的现实主义考虑而和白人结盟,来对付自己的传统敌人——以易洛魁人为例,他们就借用英国人的力量来对抗自己的死对头休伦人、伊利人和蒙塔奈人,后三个部落是和法国结盟的。

对于北美殖民地的早期移民来说,印第安人是无所不在的,他们没有任何警告便进行袭击,特别是对于边远地区林中小屋的拓荒居民来说,印第安人更是夜阑人静时突然出现的魑魅,好像“无数肉身的鬼魂从四面八方攻击他们”。对印第安人威胁的恐惧使得北美殖民地的移民在西部边界地区修建了一系列要塞,有时候是由一栋特定的私人住宅改装而成的,有时则用谷仓来改建。这种要塞墙壁很厚,墙上开有射击孔,有突出的二层顶楼,四角还有了望塔。有些城镇还仿效印第安人那样,把他们的城镇用一道防御工事围绕起来。每当发出印第安人袭击的警告时,附近居民就携带贵重细软和牲畜粮食躲到要塞中。这种要塞从南到北遍布北美殖民地。只有在寒冬季节,印第安人不能出来袭击,这些居民才有一种犯人从监禁中被释放的快乐,他们回到各自的农场小屋,收割玉米、挖掘土豆、饲养肥猪、修补房屋。每当冬天来临时,北美殖民地的早期居民无不额手相庆,狂喜不已,对于他们来说,这灰暗的冬天比五月的鲜花和暖风还要令人陶醉。而当天气转暖、冰雪融化后,每个人又变得愁容满面,和煦的阳光令他们战栗而恐惧,因为印第安人又要发动新的袭击,他们又要被迫迁回令人厌恶的要塞中去了。

图 菲利普王战争

从新英格兰到弗吉尼亚的每一个殖民地都遭到过印第安人的屠杀。1676年发生在弗吉尼亚的纳撒尼尔·培根叛乱就表达了白人定居者要求得到更多援助以对付印第安人的愿望;1712年,塔斯卡罗拉印第安人在杀死200名北卡罗来纳定居者后被击败(幸存的塔斯卡罗拉人后来北迁到纽约,成为易洛魁部落联盟的第六个成员)。在北方的宾夕法尼亚殖民地,尽管从它建立之后就一直受到北方的法国人和周围的印第安人的威胁,但在该殖民地掌握大权的教友派教徒却秉持和平主义信条,坚信“复仇是上帝的事,他将为受苦受难、蒙受冤屈的人复仇。所以,我们不能复仇,只能为上帝受苦受难……”。在斯图亚特王朝的英国或清教徒的马萨诸塞背诵这个信条可能会导致教友会教徒坐牢,但是在宾夕法尼亚坚持这一信条的结果却大不相同,它会使非教友会教徒付出生命。

宾夕法尼亚的教友会统治者最终痛苦地明白了这个道理,即“我们彻底摈弃战争和战斗精神……如果这仅仅是要我们牺牲自己的生命,那这是我们自己的事,这算不了什么。但是其他人就会受我们的牵连”。最后,宾夕法尼亚殖民地议会(与其他地区不同,这是北美殖民地当中唯一的一个一院制议会)不得不同意接受非教友派的人当总督,后者对印第安人的态度不那么假斯文。但即便如此,被教友派把持的议会也经常为难总督,拒绝批准任何以战争为目的的拨款。比如在1748年,该议会就拒绝投票支持费城的防务拨款,但却拨款五百英镑给特拉华族印第安人,虔诚地希望这笔钱能用来向他们提供生活必需品,“以培养我们之间的友谊,而不是用来鼓励互相进行战争”。这些严重脱离现实的教友派信徒怎么也不肯相信,赠给印第安人的子弹和火药不止是用来射杀熊和鹿的。

从1756年到1763年的欧洲“七年战争”在美国有另一个别名,即“法国和印第安人战争”,直截了当地指明了交战的对象。这场战争在北美洲是从1754年开始算的。1755年,狡猾的法国人怂恿特拉华族印第安人对宾夕法尼亚北部发动血腥的袭击,以阻挠英国人从“易洛魁六部落同盟”那里购买西宾夕法尼亚的土地。教友派占多数的宾夕法尼亚议会的第一反应是不相信,认为他们那些特拉华族的老朋友“肯定不会”进行大屠杀;接下来的第二个反应是印第安人也是人,总不愿相信他们也会干坏事(这一点后来被唯物主义历史学家继承和发扬,变为“印第安人永远不会干坏事,干坏事的永远全是白人”);第三个反应是这次印第安人的不满情绪一定是由于近来英国人不公正地对待他们造成的。宾夕法尼亚议会并没有做出任何加强军事防御的决定,却立即开始调查印第安人不满的原因,通过了一项要更好地与印第安人公平交易的法案,并限定出售给印第安人的货物的最高价格等等。可惜这些令人高赞“亚克西”的高尚措施对边远地区的白人居民起不到什么安抚作用,他们的房屋还是被烧毁,农作物还是被破坏,妻子儿女还是被掳去剥掉头皮。

此时已经有相当多的爱尔兰人和德意志人在西宾夕法尼亚的荒野地区垦荒定居,这些人并不信奉和平友善、反对战争的教友派教义,却时时刻刻受到敌对的法国人和杀死平民、并从尸体上剥皮为乐趣的印第安人的威胁。由于屠杀事件层出不穷,整个宾夕法尼亚西部陷入惊恐之中,越来越多的难民逃亡东边。1755年7月,位于俄亥俄河流域的迪凯纳堡(Fort Duquesne)的法军司令洋洋得意地向上司汇报说,他已经唆使印第安人“成功地对邻近的三块殖民地——宾夕法尼亚、马里兰和弗吉尼亚造成了巨大的破坏。居民们被全部逐离。从坎伯兰堡一线算起整整三十里格(九十英里)宽的地带上彻底摧毁了居民点……印第安人的村庄里到处是白人俘虏,男女老少都有。敌人(英国)遭受的损失远远超过开战以来它所遭受的其他失败。”

1755年年底,三百名绝望的德国移民从西部来到费城,要求议会立即对印第安人采取行动。他们陈述的屠杀惨状把议会吓坏了,而教友会信徒内部也在这时出现了分歧。本杰明·富兰克林和教友会中的开明派主张抛弃绝对化的和平主义原则,要求拨款建立民兵,以进行自卫。这次逼宫行为,再加上宾夕法尼亚西部大屠杀在英国引起的对教友会的舆论反感,最终导致教友派成员集体退出宾夕法尼亚议会,该殖民地遂在1756年暮春对特拉华族和肖尼族印第安人宣战。与此同时,针对印第安人剥取白人头皮的做法,英国军队及各殖民地民兵也采取了以眼还眼的“头皮悬赏”制度,谁带回印第安人的头皮就可以得到100英镑的奖金——大致相当于今天的2万美元。奖金数目定得如此之高,这件事本身大概也证明了没有多少白人愿意(或有勇气)干这桩剥皮的活儿,否则殖民地当局恐怕早就因为支付太多奖金而破产了。

当然,北美洲白人与印第安人的冲突史远非“印第安人罔顾战争法则、肆意袭击无辜白人平民”这么简单。早在十七世纪,就有许多次冲突是以白人袭击印第安人为开端的,比如曾居住在今日康涅狄格州东部的佩科特印第安人,他们一度只与荷兰人进行贸易往来,激怒了英国人。1636年一个波士顿商人在布洛克岛被佩科特人谋杀后,马萨诸塞当局派出了由120名英国人和一些莫希干族、纳拉甘赛特族印第安人组成的武装进行报复,在米斯蒂克河和康涅狄格河杀死了500多名佩特科男人、妇女和儿童。

1675年“菲利普王战争”的直接起因虽然是万帕诺亚克酋长反对殖民地政府在他们的部落中实行英国法律(普利茅斯殖民地法院绞死了几个在非战争状态下谋杀本部落印第安同胞的万帕诺亚克人),但其深远起因也是由于新英格兰的许多印第安部落意识到自己居住的地区已经英国殖民地所包围,并被迫解除武装,于是选择武力解决,结果却被武器优势大大超过己方的英国人及其印第安盟友(莫希干人)彻底击败。

弗吉尼亚殖民地很少遭到因为禁酒而招致印第安人的袭击,因为那里的皇家总督,像加拿大的法国总督和纽约的英国总督一样,认为土著饮酒过度是否死光与己无关。但是,在1774年,居住在阿巴拉契亚山脉、俄亥俄河与肯塔基河之间这块地方的肖尼族和明戈族印第安人与不断向西拓殖的弗吉尼亚白人之间发生了一系列流血事件。根据托马斯·杰弗逊在《弗吉尼亚纪事》中的一篇记录,说白人对印第安人的抢劫行为(杰弗逊没说遭抢的是不是酒)非常愤怒,为了报复,白人民兵杀死了许多无辜的印第安人,其中包括明戈印第安人的首领洛根酋长的家人,而洛根是以白人的朋友而闻名的。在洛根的领导下,俄亥俄河流域印第安人发动了一场反对白人定居者的战争,他们剥去了许多无辜的白人男女和儿童的头皮,但最终还是在1774年10月被弗吉尼亚民团击败。

在这个决定性的战役之后,洛根拒绝和其他酋长一起去向获胜的白人屈膝哀求。相反,他给弗吉尼亚皇家总督邓莫尔伯爵寄去了一封演讲。当邓莫尔勋爵征讨印第安人后返回弗吉尼亚时,他带回了这篇演讲。据杰弗逊说,“这次演讲成了威廉斯堡所有谈话的主题”,它被刊登在《弗吉尼亚公报》上,随后又被登在北美大陆各报上,甚至连大不列颠的报纸上也刊登了这篇演讲。杰弗逊在他的《弗吉尼亚纪事》中也全文登录了这篇演讲,以驳斥那些欧洲人的观点,他们“以为在北美的土壤、气候和其他环境中有某些东西导致动物先天或后天的、肉体或道德的本性的退化,甚至连人类也不例外。”杰弗逊把洛根酋长的演讲称为“这个国土上土著居民的天才、尤其是他们的雄辩之才”的证据,并断言说:“欧洲从未产生过比这篇短小精美、富于雄辩的演说更优秀的东西。”洛根酋长的演说曾是十九世纪和二十世纪美国学校读本中固定的文章,并为一代又一代的美国年轻人所熟知——

“我恳请任何一位白人说说,他是否曾饿着肚子走进洛根家的小屋,而洛根没有给他肉吃?他是否曾在又冷又没衣穿时来到洛根家,而洛根没有给他衣服穿?在最近这次漫长而又血腥的战争中,洛根一直呆在自己的小屋里,一直是一位宣传和平的人。我对白人的爱就是这样的,以致我的同胞经过我家时都指着说‘洛根是白人的朋友’。如果不是一个人伤害了我们,我甚至想过和你们生活在一起。去年春天,克雷萨普上校无缘无故地杀害了洛根的所有亲人,甚至连我的女人和孩子也不放过。在现在活着的人中,没有一个人的血管里流着我的血。这个事实呼唤我去报复。我寻求报复;我杀死了许多人;我已经复仇够了。为了国家,我很高兴看到和平的曙光。但不要以为我的高兴是出于害怕。洛根从不惧怕。他不会为了保全自己的生命而突然作一百八十度的转身的。谁去那儿为洛根哀悼?——没有一人。”

同印第安人的战争对美国的民族精神有非常大的影响。直到十八世纪末,印第安人还在威胁着北美殖民地的边区居民,而对于越来越远的美国中西部地区来说,对印第安人的恐惧一直持续到十九世纪末。1876年,乔治·卡斯特将军在小大角战役中全军覆没,十年后少数残留的印第安人被美国陆军押送转移到指定的保留地,长期成为美国人梦魇的“印第安人的威胁”至此才算最后解除。

图 小大角战役

在北美殖民地的这种战争中,人人都生活在战场上,人人都是士兵,甚至连妇女和儿童也是。比如在1766年冬天,在弗吉尼亚河谷的谢南多厄县,两个男人带着妻子和孩子坐着一辆大篷车前往要塞避难,路上遭到了五个印第安人的袭击,男人们被杀死。女人们不但没有被丈夫流血垂死的惨状吓晕过去,反而操起斧头,以大无畏的气概和超人的力气保卫自己和孩子。一个印第安人抓住了希茨夫人的一个孩子,想把他拖出车厢,孩子的母亲如闪电般把孩子抢了回来,另一只手抡起斧头向印第安人头上砍去。这五个印第安人在搏斗中全都受了伤,最后逃跑了,留下两个妇女和她们的孩子继续前往要塞。边疆地区的男孩子们也在平日的嬉戏中培养了自卫的能力,他们几乎从一学会走路就开始舞枪弄棒,用枪支或弓箭射击小动物和抡斧头砍柴都成了遭到印第安人袭击时自救的本领。在边疆地区,一个十二三岁的男孩就达到了参加民兵的年龄,用步枪和子弹把自己武装起来,平时用枪打松鼠、野火鸡和浣熊(走运的话还能打到一只鹿,够全家吃好长一段时间),和印第安人打仗时则负责守卫要塞的一个枪眼。

北美殖民史和早期的美国军事史是一部尽可能把最多的自由白人武装起来、并随时能应召作战的历史,比如普利茅斯殖民地在1633年便规定每个成年男人都必须拥有一支火枪、一条子弹带、一把刀剑、两磅火药和十磅子弹。这些民兵的动员速度之快是令人瞠目的:在1675年“菲利普王战争”期间,距波士顿镇30英里的一个小镇在9月23日晚上发出了印第安人来袭的警告,一小时之内就从附近各城镇来了一千二百名民兵。当警报解除时,民兵们也以同样的速度解散。

这样,在北美殖民地和后来的美国,战争成了既是士兵、也是普通平民的共同事业,每一个人都有点像士兵,但又不完全是一个士兵。在北美同印第安人的战争不是集中指挥的一种行动,而是小股人员或几个人之间自行其事、分散进行的遭遇战,所以居民们普遍拥有武器,这是对随处存在的战争威胁的反应。在欧洲,统治者极不愿意让他们臣民的手里掌握足以发动叛乱的武器(另一方面,这些君主还没有对其臣民惧怕到连菜刀都要时不时禁掉的地步);但在北美殖民地,出于自卫的需要,几乎每个人手中都有武器;由于远隔重洋,身在欧洲的君主想禁止也禁止不了。

美国宪法第二修正案对“普遍拥有武器”这一原则做了简洁的总结,它规定“纪律良好的民兵是保卫自由国家所需,故人们持有和携带武器的权力不得予以侵犯”。另一方面,殖民地民兵作战的传统也导致美国孤立主义精神的产生:民兵们平时是平民,只是在敌人打来时才紧握手中枪支、站在他邻居的身边打退袭击他们村庄的印第安人。去保卫邻近的村庄和城镇也可以,这大致相当于扑灭你隔壁邻居家的火灾;但是要保卫邻近的殖民地就太远也太麻烦了。弗吉尼亚自治领曾经在很长一段时间里定期向纽约和新英格兰派去信使,以了解敌对的法国人和北方印第安人的动向,但他们从来不关心北方需要一些什么物质和人力帮助,只关心那些可能令弗吉尼亚人遭到进攻的消息。当法国人或印第安人发动战争时,各殖民地之间往往用一些几近外交辞令的通信来解释为什么不能派民兵到本殖民地边界以外的地方去支援邻邦作战。当1756年七年战争爆发、英国人试图把北美各殖民地的民兵合为一支统一军队来对抗法军(对方有统一的指挥)的威胁时,面临的最大障碍就是这种地方主义;甚至直到二十一世纪,在各州民兵的后继者和继承人——各州的国民警卫队当中,也时不时地能够看到这种地方主义情结在作怪。