铁器的广泛使用

从世界历史的视角,源起于小亚细亚半岛的赫梯人最早开始冶炼铁器。考古表明商朝时期的西域同样有人工冶铁的痕迹,而在中原更已有人开始使用陨石冶炼铁器,打造一些工具了。到了西周晚期和春秋早期,铁器文物开始频繁出现,不过依然是比较珍贵的物件。不过到了春秋时期,铁质农具开始广泛地运用于农耕,替代先前的青铜器制品,引发了生产力水平的提高,同时也促使传统中原氏族劳作方式的解体。

初税亩制度的推行

春秋时期,鲁宣公首先推行了新的征税制度,即初税亩。初税亩制度在公田之法十分之一税(即缴纳实际劳力)的同时再取十分之一,相当于五分之一的税率。这种“履亩而税”的制度实际上增加了民众一倍的负担。要知道,当时的黄河流域人烟稀少,当铁器普及之后,勤劳的农民前去开垦荒地,这未必是诸侯组织的。可是诸侯仅仅觉得纳税方式不合算就要履亩而税,这实际上也是一种权力的扩张。

“国人”社会地位的下降

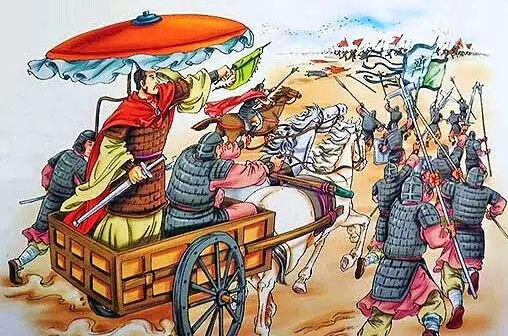

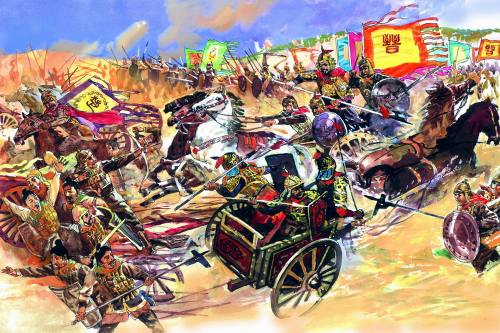

西周厉王时期,面对日益崛起的诸侯贵族,想要增强自身的力量,于是任用荣夷公为卿士,实行“专利”政策, 将山林湖泽改由天子直接控制,这便是“厉始革典”。然而周厉王的行为惹恼了一股特殊的人群,那就是“国人”。国人是指居住在城池及其周边的民众,周天子不允许国人进入山林谋生的行为导致“民不堪命矣”,最终促发了“国人暴动”,推翻了周厉王。到了春秋时期,国人的实力依然强大,卫懿公喜好仙鹤,甚至让仙鹤乘坐特殊地位的人才能坐上的战车,这引发了卫国“国人”群体中的“受甲者”不满。“受甲者”是指国人群体中专门披甲上阵的人,属于卫国军队的兵源。得罪了这群人的后果就是后来北狄人入侵之后,大家熟视无睹,导致卫国险遭灭亡。

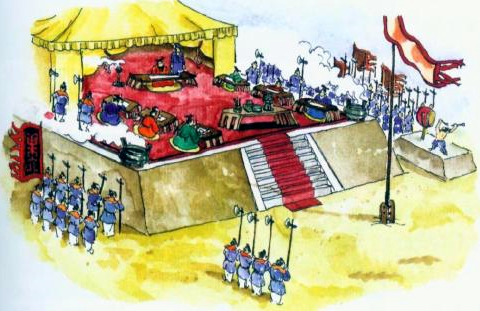

关于国人在西周、春秋时期政治地位重要的案例还有很多,西周时期打仗之前,贵族们甚至需要举行一个大蒐礼,召集国家政治生活中所有具备发言权的人开始一次大赛,选拔出驾车狩猎表现最为优异的人作为中军主帅,公布法度、进行奖惩等都可以在大蒐礼上面由大家共同商讨。这是一种城邦式的古风民主,国人在其中扮演着重要角色,不过到了春秋后期大蒐礼就渐渐消失了。公元前513年,晋国赵鞅在大蒐礼上把前任正卿范宣子所编的法度正式铸于鼎上,公之于众,史称铸刑鼎(又称铸刑书)。 不过与古罗马的十二铜表法不同,铸刑鼎法没有规定如何捍卫私人的权利,而是制定了惩治措施的刑罚律令。从此以后所谓古风的民主就逐渐消失了,国人的社会地位也渐渐变得惨淡起来,直至从中原的政治结构中彻底消失。