一、流动的权杖:草原文明的生存密码

公元前209年的匈奴王庭,冒顿单于站在穹庐前,将鸣镝射向父亲的坐骑。随着老单于的鲜血染红草原,一个崭新的草原法则就此确立——强者为尊的生存逻辑,永远凌驾于血缘纽带之上。这场惊心动魄的弑父夺权,恰是游牧帝国政治基因的残酷写照。

游牧文明的生存密码深藏于马背之上。正如美国历史学家托马斯·巴菲尔德在《危险的边疆》中指出的:"草原民族的政治体系如同候鸟迁徙,必须保持随时解构重组的能力。"在阴山脚下的匈奴龙城遗址中,考古学家发现其建筑遗迹的流动性远超定居文明,这种空间特征深刻影响着权力结构。牧民每迁徙一次,部落间的力量对比就会重新洗牌,正如《史记·匈奴列传》记载的"逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业"。

这种流动性造就了独特的"军事民主制"。蒙古高原出土的突厥碑文记载着这样的场景:各部落首领围坐篝火,将佩刀交叉成架,共同托起新任可汗。但这种看似民主的仪式背后,暗藏着致命的脆弱性——正如剑桥大学尼古拉·迪科斯莫教授在《古代中国及其草原邻邦》中揭示的,游牧联盟的本质是"暂时的力量均衡",一旦核心部落衰微,联盟即刻土崩瓦解。

二、150人定律:草原帝国的规模诅咒

1241年的多瑙河畔,拔都的金帐汗国大军突然停止西征。这个改变欧洲命运的决定,背后竟暗合着人类学的基本定律。牛津大学进化心理学家罗宾·邓巴的"150人定律"在草原帝国得到残酷印证:当统治集团超过150人时,可汗再难维系亲密的人际纽带。成吉思汗建立的"那可儿"(伴当)制度,正是试图突破这一极限的尝试——通过结拜兄弟构建万人级别的忠诚网络,但最终仍败给人性的局限。

继承制度如同悬在帝国头顶的达摩克利斯之剑。突厥汗国的"杀兄继位"传统在《阙特勤碑》上留下血腥记载:"我父可汗去世时,我弟尚且年幼,我虽如天所愿继位,却必须杀死八位叔父。"这种兄终弟及与父死子继的制度冲突,在蒙古帝国表现得尤为惨烈。1259年蒙哥汗暴毙钓鱼城,忽必烈与阿里不哥的汗位之争,本质是草原传统"库里台大会"与中原嫡长子继承制的文明碰撞。

财政魔咒则是更深层的桎梏。匈奴单于庭出土的骨器账簿显示,其年收入仅相当于汉朝边郡的十分之一。这种财政困境迫使可汗采取"劫掠分红制":正如波斯史学家志费尼在《世界征服者史》中记载,蒙古西征的战利品需按"忽必"(份子)分配,这种经济模式注定帝国扩张终将触碰临界点。

三、百年魔咒的破局者:文明融合的曙光

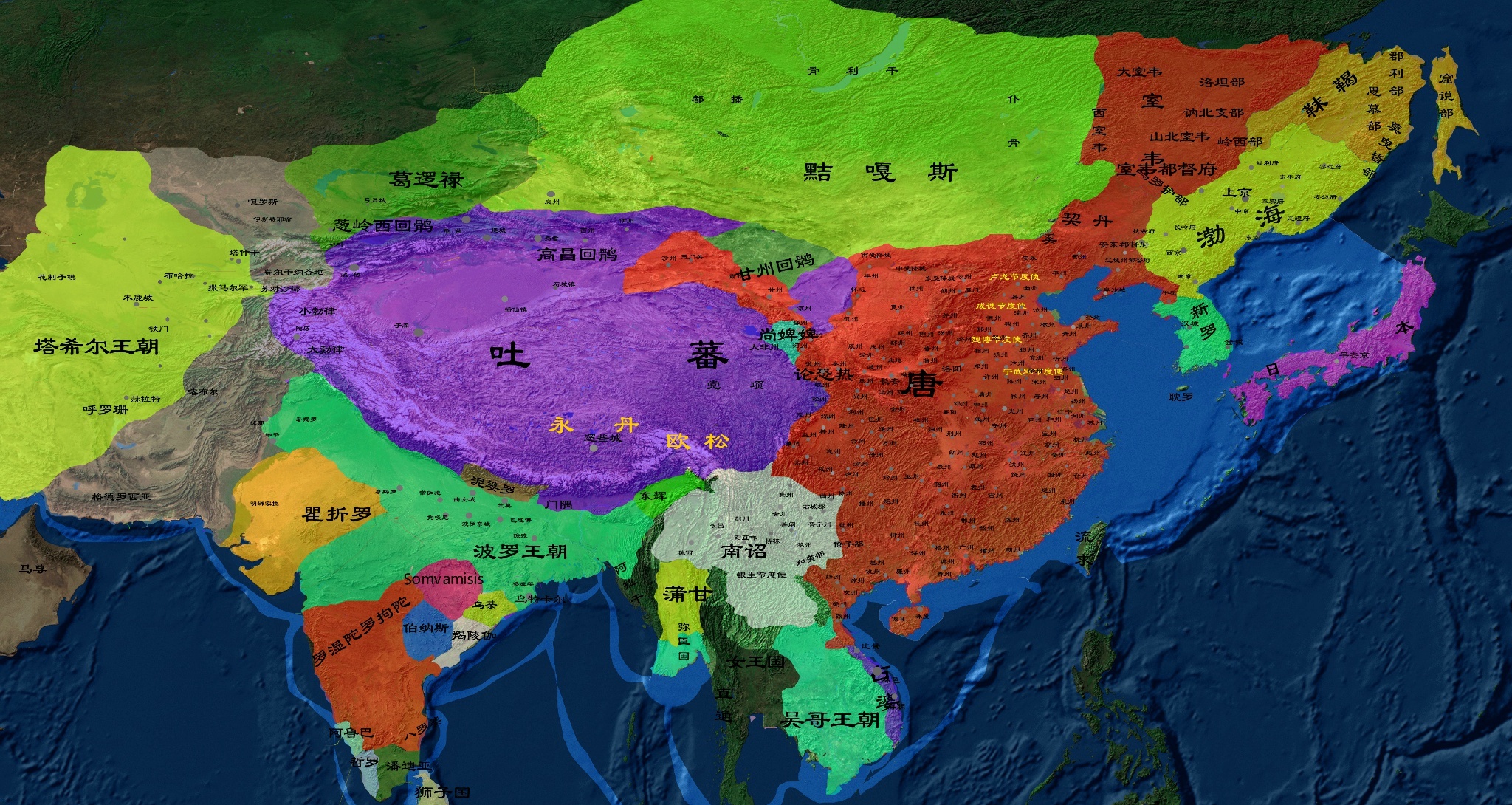

公元745年的鄂尔浑河畔,回鹘可汗在粟特商人的劝说下,做出了改变游牧文明命运的决定——营建"斡耳朵八里"(宫廷之城)。这个草原上的首个固定都城,见证了游牧与商业文明的奇妙融合。敦煌文书P.3412号记载,回鹘商人"居穹庐者不过十之三四",定居化趋势使其躲过了"150人定律",却也在840年被黠戛斯铁骑摧毁时,因丧失机动性而迅速崩溃。

真正突破百年魔咒的,是辽圣宗在1004年缔造的"一国两制"。当《澶渊之盟》的岁币流入上京临潢府,契丹人开创的南北面官制展现出惊人生命力:北枢密院的皮室军保持着"春水秋山"的游猎传统,南枢密院则用汉法治理幽云十六州。这种二元体制在辽庆陵壁画中得到完美呈现——东室绘草原穹庐,西室画汉式宫殿,正是文化融合的视觉见证。

女真人的金朝提供了另一种解决方案。完颜亮迁都燕京时,将猛安谋克制度改造成"屯田军户",这种兵民合一的半定居模式,使其统治延续了119年。但正如元好问在《中州集》中哀叹的"猛安谋克渐染华风",过度汉化最终消解了其军事优势。

四、清帝国的终极答案:多元一体治理

1691年的多伦会盟,康熙帝用一场精妙的政治戏剧,完成了游牧文明史上最华丽的转身。当蒙古王公们看到皇帝身着蒙古袍服,用流利的蒙语吟诵《格斯尔汗传》时,他们跪拜的不仅是中原天子,更是草原共主。这种"政治拟态"在避暑山庄的建筑群中具象化:澹泊敬诚殿的汉式黄瓦与蒙古包的穹顶在此和谐共存。

清朝的治理智慧体现在三个维度:经济上通过"盟旗制度"将蒙古草原碎片化,政治上用"满蒙联姻"构建血缘网络,文化上创造藏传佛教领袖体系。法国传教士张诚在《鞑靼旅行记》中记载,康熙北巡时特意携带青海活佛,"黄教僧侣的诵经声与八旗马蹄声交织成奇妙的统治交响乐"。

这种多元一体模式在承德普陀宗乘之庙达到巅峰。乾隆帝在此仿建布达拉宫,用建筑语言宣告:这个同时掌握儒家天命、藏传佛法与草原腾格里信仰的王朝,终于跳出了游牧帝国的百年轮回。

五、文明碰撞的永恒启示

从匈奴单于庭到避暑山庄,草原帝国的兴衰史本质是组织形态的进化史。当17世纪卫拉特蒙古人试图重建游牧帝国时,他们面对的已是配备红衣大炮的清军——这昭示着一个残酷现实:纯粹游牧文明的组织形态,已无法应对近代国家的挑战。

但草原帝国的政治遗产从未消失。美国战略家布热津斯基在《大棋局》中指出,现代中亚的地缘格局仍带着游牧帝国的基因记忆。而蒙古国议会至今保留着"呼拉尔"(大会)的传统名称,恰是古老库里台制度的现代回响。

正如英国史学家彼得·弗兰科潘在《丝绸之路》中强调的:"草原不仅是征服者的通道,更是文明融合的坩埚。"当我们在戈壁滩上发现8世纪粟特商队遗留的拜占庭金币,在鄂尔浑河畔找到刻着汉、突厥、粟特三种文字的碑刻,就会明白:真正突破百年魔咒的,从来不是武力征服,而是文明共生的智慧。