原始部落与图腾崇拜

旧石器时代晚期,氏族公社开始出现,这种以血缘关系为纽带形成的社会组织和经济组织的基本单位通常又被称之为“部落”。原氏族公社又分为母系氏族社会和父系氏族社会两个阶段,并于新石器时代发展壮大起来。作为氏族部落凝聚力和血统的标志,图腾崇拜现象出现了。

部落联盟与多神宗教

随着新石器时代社会生产力的发展 ,各有所长的部落开始相互通婚和结盟,并逐步过渡到部落联盟时代。中国最早的、有考古佐证的部落联盟是仰韶-龙山文化群。传说中的炎黄部落联盟基本处于龙山文明时期。在《列子·黄帝》中关于炎黄之间的阪泉之战记载中,记录了“帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱,雕、鶡、鹰、鸢为旗帜”的战争场景,可以确定为双方军队都有许多不同的图腾旗帜。到了夏朝,中原文明大体仍然处于部落联盟时代,夏后氏作为联盟的共主,建立起来了一套多神崇拜宗教信仰,以维护自身的统治地位。夏商时期,中原文明不仅延续了氏族社会以来的图腾崇拜,并且出现了祖先崇拜的新趋势。图腾崇拜与祖先崇拜交织在一起,共同构筑了原始多神宗教的内核。祭祖和祭神行为也共同成为了君主统治正当性的来源。

原始多神宗教孕育多种天命观

商朝的宗教崇拜承自夏朝,但又略有不同。殷商崇拜是整合了许多自然神灵崇拜“殷人观念中之神明,亦称上帝,主宰风雨灾祥及人间祸福”(一个整合多神的至上全能型神灵)外加先祖崇拜(殷商历代先帝)的复合型宗教。这从一开始就具备了多重属性,包括单个氏族部落时期的独一神崇拜、部落联盟时期的多神崇拜和祖先崇拜等。这在世界其他地区文明的发展历程中,也出现了相似的情形。

天命观的普世化变革

殷商时期,商族认为自己得上苍的眷爱,是源于自身血统的关系。这种类似古代犹太人的看法,具有强烈的排他性特征。商朝的法统源于殷商宗教中的这种天命观,故而导致商人对治下其他部落天然的具有血统优越感,并以此为依据,进行残酷的压迫。殷商为了稳固自身统治,频频举行祭祀活动,动肆以大批活人奴隶祭奠神灵。而于此同时,西岐周部落已经演化出一套极具普世性的天命观。周武王伐纣,以受商之大命于皇天上帝”的占卜结果作为号召,战胜了商朝。周朝代商之后,所做的最大改变就是对信仰体系的变革。周人确认了皇天上帝的最高神灵地位,并且把殷商先祖象征的各位神灵从帝号贬谪为王,同时确认了一下周朝皇帝的新身份—天子。千万别小看这最后一步,这标志着周朝和前代最大的不同。周人将天命寄予周天子一人,而非整个周族,这就使得周朝的祭祀系统具有了普世性,不再以血统排斥单一族群之外的群体了。

君权天授与君权神授

当原始多神信仰发生普世性变革之后,政权的法统正当性开始出现了分化。周朝祭天之时出现六位神灵,即六辂祭祀对应的苍辂昊天上帝,青辂东方上帝,朱辂南方上帝,黄辂中央上帝,白辂西方上帝,玄辂北方上帝。在这其中,最为重要的昊天上帝为自然上帝(即苍天)出现抽象化表达,其在人间的具象是以周天子的形象出现的,而天子尊号的本意即为代天牧民。故此,从周朝开始,中华文明的天命观逐步进入了去人格化的天道时期。对周礼推崇万分的儒家领袖孔子就提出过“敬鬼神而远之”的观点,在不否认鬼神的情况下也不亲近,这正是周礼天命观的延续。

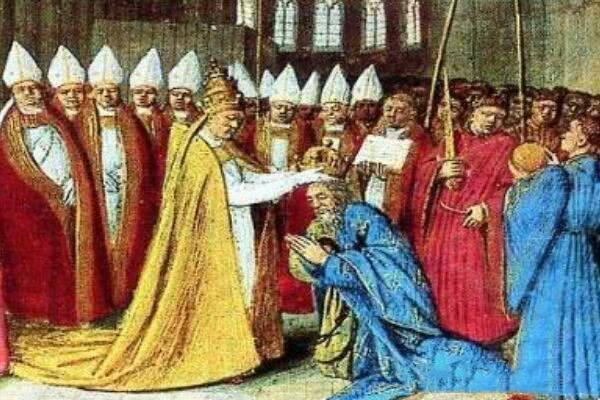

相较于周朝“代天牧民”的法统理念,罗马帝国晚期逐步走上了君权神授的道路。作为神灵在世间的“口舌”和“眼睛”,教会成为神权的具象化表现形式。罗马皇帝和教会教皇共同构成了罗马帝国后期的法统来源。当罗马分裂为东西两半,尤其是西罗马灭亡之后,罗马教会的教皇正是成为中西欧地区国家继承罗马衣钵的法统来源,并于东罗马和东正教会进行了激烈的法统之争。此后不论是东欧还是中西欧地区,经过罗马教皇或东正大主教加冕之后的君主才能被成为凯撒(即罗马皇帝)。

天人感应与政教合一

秦灭六国,一统中华,建立了空前的大帝国。秦始皇自认为“德高三皇,功过五帝”,以皇帝之称自尊之。为了确定秦朝法统的合理性,采纳了阴阳家邹衍的五德终始学说。于是就有了“周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔”。秦朝延续周朝的天命观,将苍天进一步去人格化。到了汉朝建立之后,依旧延续了五德终始说。不同的是汉高祖时期认为秦时间太短,所以不是正统,故而汉朝是水德继承者;汉武帝认为秦乃正统王朝,故而汉是土德继承者;汉光武帝为了剥夺新朝的合法性,赞同西汉初年的以时间长短划分王朝正统的看法,认定汉朝确为水德继承者。总之在大汉王朝天下归元的格局之下,儒家董仲舒的天人感应、大一统、罢黜百家独尊儒术等思想获得了汉武帝的推崇。其中董仲舒的天人感应理念,综合了孔子、墨家和阴阳五行等学说,成为此后中国历代王朝最为重要的法统依据。

进入现代社会之后,法统理念与天命观对社会的影响已经微乎其微了。然而我们依然需要明白它们的发展脉络,这样才能更好的理解不同文明在文化上、信仰上的差异。